前月(10月)の電気代の昨対を比較

まずは、先月の電気代の昨対比較を振り返ってみます。

【電気代】2020年:7,519円→2021年:7,914円

【売電額】2020年:12,679円→2021年:12,276円

【電気使用量】2020年:375Wh→2021年:368kWh

Aくん

Aくん

我が家の契約している電気プラン「はぴeタイム」の料金設定

※こちらのプランの新規加入は2019年4月1日以降停止となっています。

このプランは太陽光発電と蓄電池を設置する場合、最適なプランだと思うのですが、昼間に利用する電気代が高く、深夜の電気代が格安のプランとなります。

昼間に使用する電気は太陽光発電を利用し、利用しきれない電気は売電する。(設置から10年間)

深夜に格安の電気を蓄電池に充電し、太陽光発電ができない、曇りや雨の日や、時間帯は蓄電池に貯めた格安の電気を利用するという仕組みになります。

Aくん

Aくん

2021年11月請求分から余剰充電設定をオンにしました

余剰充電設定とは

余剰充電設定は太陽光発電で発電した電気を売電するのではなく、優先的に蓄電池に充電する設定のことです。卒FITを迎えるとこの設定に変更するのですが、我が家は卒フィット前に行ってみて、データの変化を見ていきたいと思います。

※卒フィット前なので蓄電池の容量がいっぱいの場合、売電もされる形になります。

余剰充電設定の方法

メーカーによって少し違うと思いますが、余剰充電設定のオンオフは蓄電池のモニターで簡単に設定できます。

卒FIT前ですが、全量売電をやめてみます。太陽光発電から蓄電池に充電する設定、切替方法。余剰充電設定方法。

卒FIT前ですが、全量売電をやめてみます。太陽光発電から蓄電池に充電する設定、切替方法。余剰充電設定方法。

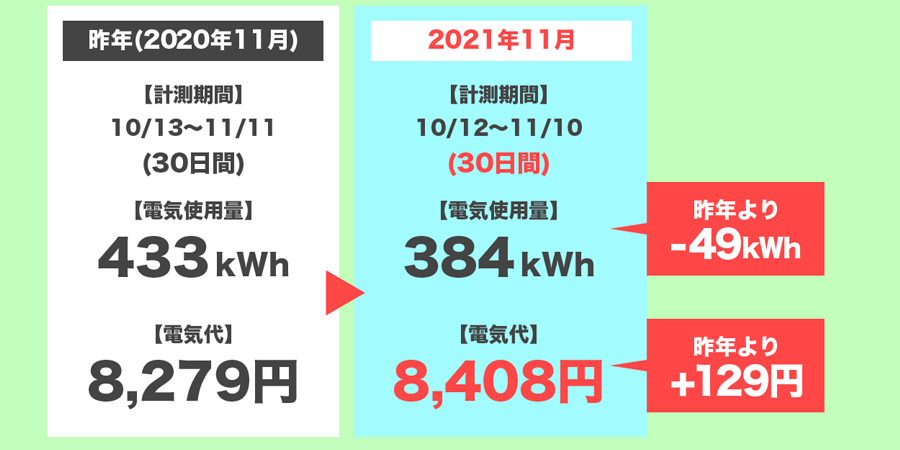

今年と昨年の電気代の差を考えてみました

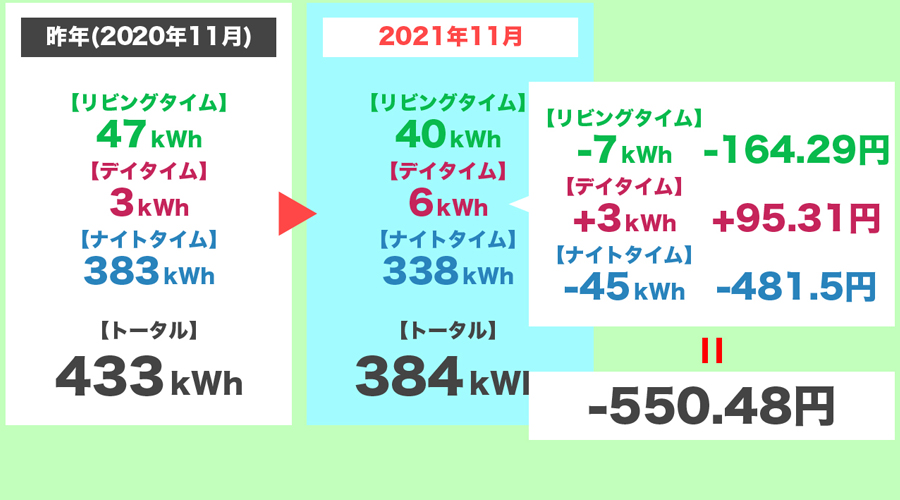

今年と昨年の電気代を時間帯別で比較

こちらが今年と昨年の電気代の比較となります。

昨年より今年の方が電気使用量が減ったのに電気代が高くなっています。これは、燃料費調整額や再エネ促進賦課金が関係していると思うので下記で電気代の詳しい内訳をみていこうと思います。

昨年より下がった電気使用量を時間帯別で比較すると、こんな感じでした。おおよその金額になりますが、昨年より約550円分蓄電池の発電した電力で補えたかなという結果でした。

燃料費調整額と再エネ促進賦課金とは

燃料費調整額とは

燃料費調整額は電気料金のコストの内、燃料費は為替レートや原油価格の影響を大きく受けるので

燃料費の変動を迅速に電気料金に反映させる制度によって算定された料金とのことです。

燃料費調整単価は、基準燃料価格と平均燃料価格に差が生じた場合、その差額に基づき算定されるみたいです。

平均燃料価格は、原油、液化天然ガス、石炭の貿易統計価格を基に算定される燃料価格のことで、この3つは熱量や数量単位が違うので同じ熱量、数量単位に換算して平均熱量価格を算定した物とのことです。

再エネ促進賦課金とは

再エネ促進賦課金は「再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度」によって電力の買い取りに掛かった費用を電気使用量に応じて負担する物とのことです。

Aくん

Aくん

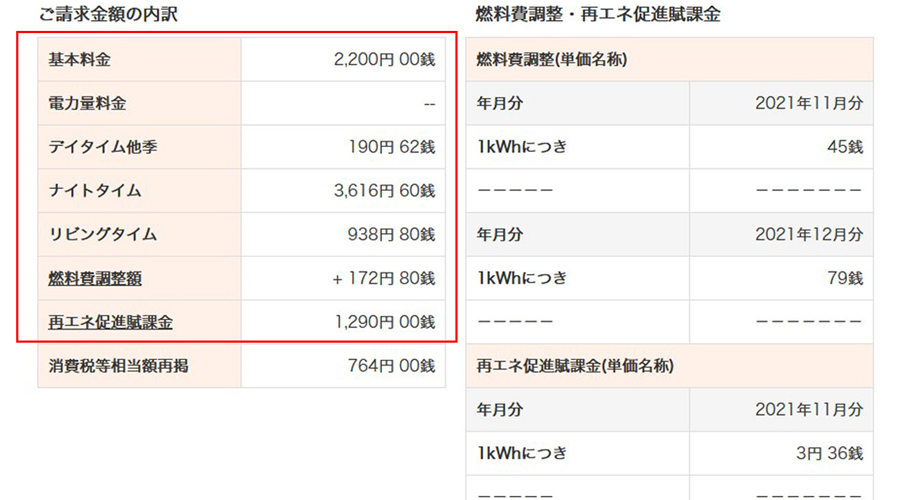

電気代の内訳で今年と昨年を比較

コチラが我が家の2021年11月の電気代の内訳です。赤枠の部分の合計が今月の電気代となります。(全て税込価格でした)

時間帯別の電気使用量の部分は各時間の料金と使用量を掛けた数字そのままだったので、やはり燃料費調整額や再エネ促進賦課金の料金の違いで今年と昨年の電気代に差が出たのだと思います。

今までの燃料費調整額や再エネ促進賦課金

この電気代の詳しい内訳は2021年4月分からしかデータが残っていなかったのですが、2021年4月~10月分までを一覧にしてみると再エネ促進賦課金は電気使用量と比例して料金が変わっているのに対して燃料調整費額は全くバラバラです。これは燃料費調整額は為替の影響を大きく受けることが考えられます。

再エネ促進賦課金はいくらお得になった?

燃料費調整額は毎月全くバラバラになるので、省いて考えます。

昨年の11月の再エネ促進賦課金はデータが残っていないのですが、電気使用量は433kWhなので今年の8月と9月の間ぐらいで約1,450円ぐらいだったのかなと考えられます。

今月の再エネ促進賦課金は1,290円なので、差額160円が昨年より今年はお得になったのかなと考えられます。

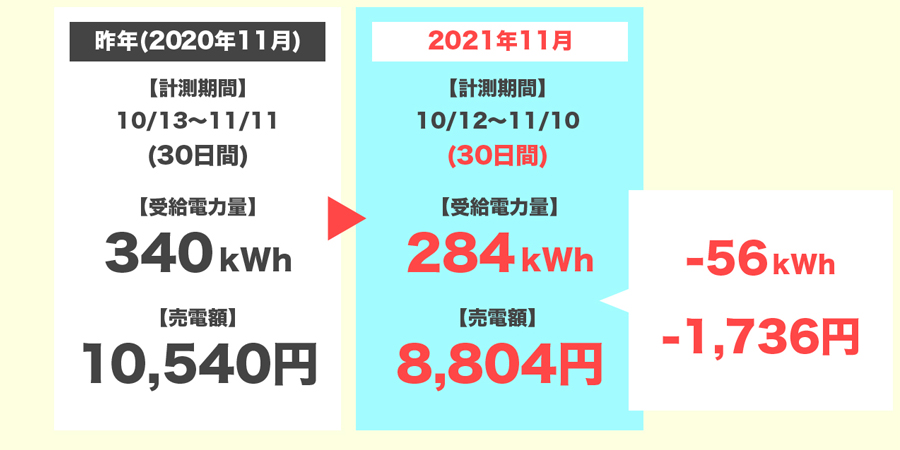

今年と昨年の売電額の差

コチラが今年と昨年の売電額の比較です。発電量がどれぐらいだったかが重要ですが、昨年より今年の方が売電額が1,730円も落ちてしまっていました。

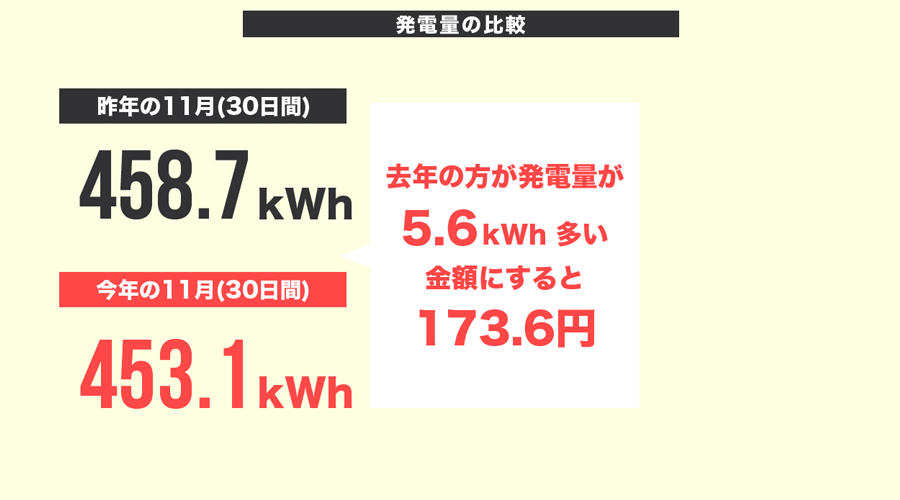

今年と昨年の発電量を比較

計測日数なども違う場合があるので、太陽光パネルのモニターで毎日のおおよその発電量を確認して計算してみました。※このモニターの発電量は正確ではないのであくまでもおおよその数字となります。

今年と昨年の計測期間の発電量はこんな感じでした。今年より昨年の方が5.6kWh発電量が多かったです。

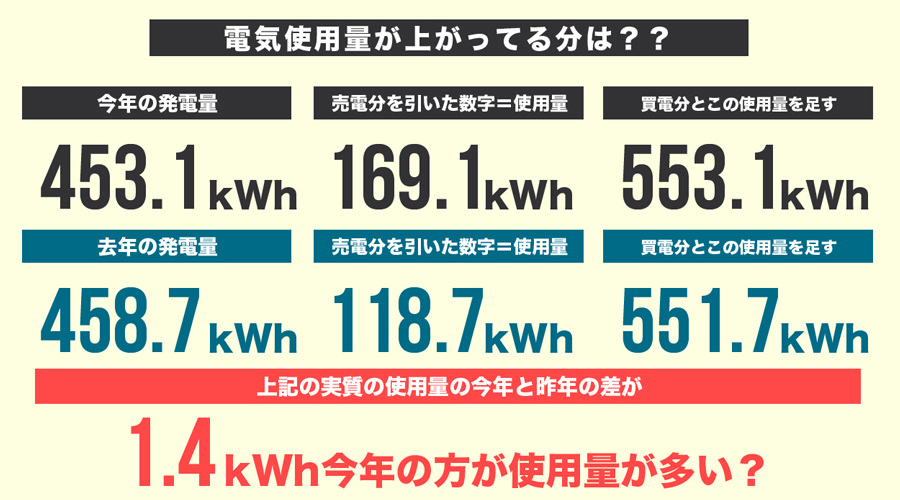

今年と昨年のトータルの電気使用量の差を考えてました

電気代として請求された電気使用量と太陽光発電で賄われた電気量を合わせた総電気使用量を考えてみました。

計算の仕方は単純で発電量から売電量を引いた差額が太陽光発電で賄われた電気量だと思うので、これと電気代で請求された電気使用量を足しました。

そうすると、今年は553.1kWh、昨年は551.7kWhで今年の方が1.4kWh電気使用量が高いことになります。

この1.4kWhがどの時間帯で使われたかわかりませんが、ナイトタイムとリビングタイムで計算すると14.98円~24.87円となります。これを昨年との時間帯別電気使用量の差で出た金額550円にプラスして、約565円~575円電気代はお得になったのかなと思います。

結果、余剰充電設定をオンかオフした時どちらがお得??

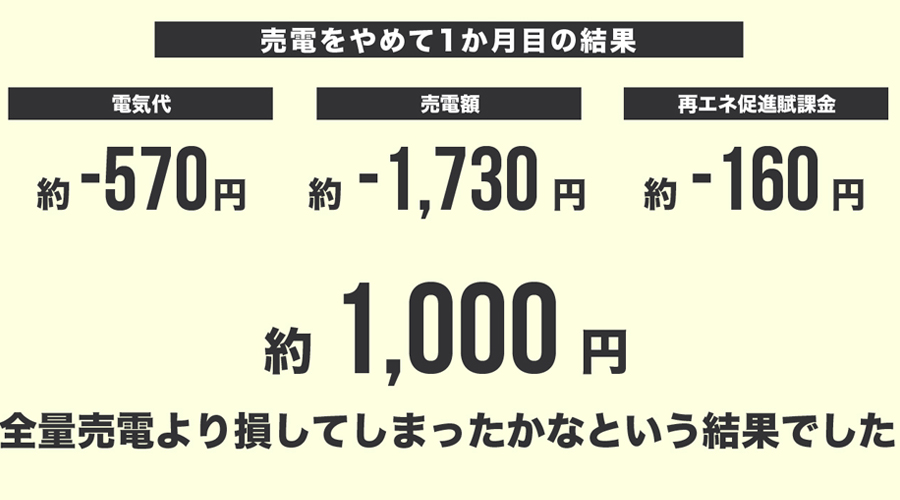

余剰充電設定をオンにした結果(1か月目)

電気代は565~575円の間を取って570円お得になり、売電額は1,730円落ちてしまい、再エネ促進賦課金は160円お得になったかなと予想されます。

ということで1か月目の結果ですが、全量売電を設定していた時よりも約1,000円損してしまったのかなという結果でした。

ただ、今が発電量の少ない時期なので、太陽光発電のピークの時期はまた違う結果になるかもしれません。損をしているかもしれないですが、1年間はこの設定のままデータを見てみようと思います。

太陽光発電・蓄電池を設置した注文住宅

太陽光発電・蓄電池を設置した注文住宅